ニューヨークのホイットニー美術館は、開館以来、アメリカ人作家の仕事を紹介することを一つの使命として活動してきた施設である。その意味で、今回のアサワ展は特殊な意義をもつ。アサワはアメリカ国籍と市民権をもつアメリカ人作家であるが、同時に、日本にルーツをもつ日系二世の作家でもあるからだ。同館は、1948年に日本からアメリカに移住した移民一世の画家・国吉康夫の回顧展を開催している。同館が日系人作家の回顧展を開催するのは、(米国在住経験のある草間彌生を除けば)国吉以来のことだろう。

昨年から今年にかけて、ホイットニー美術館で、ルース・アサワの回顧展「Ruth Asawa Through Line」(2023年9月16日〜2024年の1月15日)が開催された。アサワは、日本ではまだ知名度がそれほど高くないものの、近年国際的な再評価が著しい作家である。

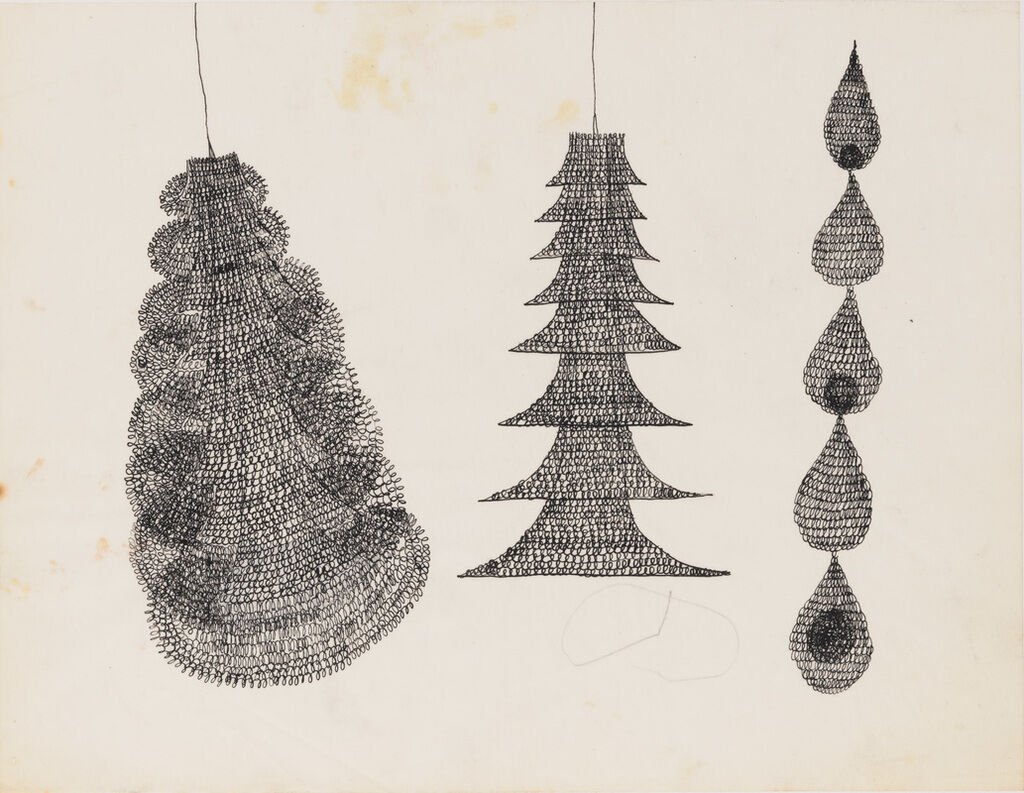

アサワといえば、金属のワイヤーを編み込んで制作された球体状の彫刻作品で知られている。しかし、ホイットニー美術館の回顧展は、むしろ代表作となるワイヤー彫刻の出品数を抑え、彼女のドローイングや紙の作品を多く展示することによって、アサワの作品の多様性とさまざまな素材を横断する造形的な実践に焦点が当てられた。

とすれば、国吉の回顧展とアサワの回顧展のあいだには、実に76年の歳月が横たわっていることになる。が、国吉とアサワはある同時代性を共有していた。両者は、ともにアメリカで太平洋戦争の開戦を経験したからだ。アメリカに在住していた日系人たちの人生は、それにより大きく変わった。日系人は、多くがアメリカ市民であるにもかかわらず、突如として敵性外国人として扱われることになった。アサワも例外ではなかった。1942年にアサワ家はそれまで居住していた土地を追われ、日系人キャンプに強制収容された。しかし、この収容施設でアサワはほかの日系人の美術家たちと出会い、彼らから素描などを学ぶことにより、芸術的領域への関心を深め、自らの才能に目覚めていくことになる。

ルースは、1926年に7人きょうだいの4番目の子供としてカルフォルニアに生まれた。アサワ家は、農地をもたない「トラック・ファーマー」として、さまざまな農産物を育て販売して生計を立てていた。当時の法律では、ルースの両親はアメリカ市民になることができず、耕作地をもつことも許されていなかったことによる。一家の生活は豊かではなかった。アサワもまた、6歳になる頃には一家の労働力として農業を手伝っていたという。

だが、彼女は繰り返し農業という仕事が自身の芸術に与えた影響を語った。種を蒔き、植物を育てる過程で目撃した自然の生成力は、彼女の芸術の重要な手がかりになったからだ。自然は、その機能と可能性をその形態のなかに宿している。アサワは、自然の形態を手がかりにすることを通じて、多くの素描や彫刻を残した。

同時代の日系人と同じく、30年代から40年代にかけてのアサワの人生は苦難の連続であったはずである。30年代に、アメリカが大恐慌時代に突入すると、日系人は激しい排外主義の対象となってゆく。また、1941年にアメリカは第二次世界大戦に参戦し、その翌年には、真珠湾攻撃を発端とする太平洋戦争がはじまった。

戦争が終わり、収容所から解放されたのち、アサワは美術教師を目指すが、終戦直後のアメリカ国内の日系人差別は根深く、彼女が置かれていた当時の環境では、アメリカで日系人が美術の教員になることは事実上不可能であった。そのような状況に置かれていたとき、アサワは二人の友人を通じて、ノース・カロライナにある芸術学校の存在を知る。

その芸術学校は「ブラックマウンテン・カレッジ」と言った。アサワは、46年にブラックマウンテン・カレッジの夏期講習に参加し、三年間をカレッジで過ごした。その学校は、1933年に、周囲を山々が囲む小さな町「ブラックマウンテン」の郊外の山のふもとで開校した。開校からしばらく経ったあと、カレッジは「レイク・エデン」と呼ばれる小さな湖に面する場所に、モダニズム様式の建物をつくりキャンパスとした。のちに、この小さな学校こそがアメリカの戦後美術に巨大な足跡を残す、いわば「伝説の芸術学校」として知られることになる。

ブラックマウンテン・カレッジは、サマースクールという夏期講座を設けており、そこを訪れた講師陣には、ジョン・ケージ、マース・カニングハム、バックミンスター・フラーら錚々たる人物たちがいた。領域横断的な実験を許す自由な学内の気風が、同校で学んだロバート・ラウシェンバーグ、サイ・トゥオンブリー、スーザン・ヴェイユ、レイ・ジョンソンといった芸術家のその後の仕事を後押ししたことは疑いえない。

ブラックマウンテン・カレッジの美術分野で主導的な立場を果たしたのが、ドイツの芸術学校「バウハウス」で教鞭を執っていたジョセフ・アルバースである。アルバースは1933年の同校の開校に合わせて妻のアニ・アルバースとともにアメリカに移住し、夫妻はともに同校の芸術教育を担った。アサワは、入学後、アルバースの基礎デザインと色彩コースを受講した。またアサワは、フラーの授業にも参加し、デザイナー、発明家であり思想家として多領域にわたる超人的な活動を行なっていたフラーの思想やデザインに傾倒していく。

二人の教師の存在が、アサワのその後の人生を決定的なものにした。その影響の大きさは、アサワ自身によって繰り返し語られている。彼女の作品を見れば、アルバースとフラーの実践との連続性がいくつも見出されるだろう。アルバースとフラーとの交流は生涯にわたって続いた。アルバースとフラーの自宅には、アサワの作品が飾られていた。

彫刻作品で知られるアサワだが、彼女は彫刻を専門的に学んだわけではなく、また「彫刻家」を自認していたわけでもない。むしろ、アサワの仕事の独自性が、アルバースの授業を受講したあとに制作された素描や平面作品にすでに見出される点が重要である。アサワの素描と、後に展開されることになる彫刻は多くのつながりをもつ。

アルバースの多くの教育実践のなかで、アサワにとってとりわけ重要だったのが、ネガティヴ・スペースの活用可能性である。ネガティヴ・スペースとは、実体的な物に対置される、非実体的な空間のことだ。たとえばアルバースは、指と指のあいだの空間や、椅子の脚の下の空間は、実在する指や椅子と同等に重要であると学生たちに語った。アサワの彫刻では、実際に、ワイヤーでつくられた球体のなかに、別の球体が格納される。それは、球体の内部の、ネガティヴ・スペースを活用するがゆえに可能になったものだ。アサワの素描においても、アルバースの教えを忠実になぞるように、線そのものではなく、線と線の「あいだ」からかたちが生まれることに意識が置かれている。そこで線を引くことは、紙の上に空白からなるかたちを造形することにほかならなかった。

アサワは自身の彫刻に使われるワイヤーの線を、紙の上に展開された素描の線の延長にあるものみなしていた[1]。ワイヤーという一本の線を編み込み立体化するアサワの彫刻は、空間に展開された素描だった。つまり、アサワの彫刻では、最初に線として開始されたものが、面として広がってゆき、そしてそれが球体となり、形態が閉じるまで展開される。その意味でアサワの作品には、線→面→球体という展開がある。ゆえに、彼女の作品は、このような複数の表現形式の横断性、あるいは線、面、立体という異なる次元の変換と横断という特質をこそ備えていたということだ。

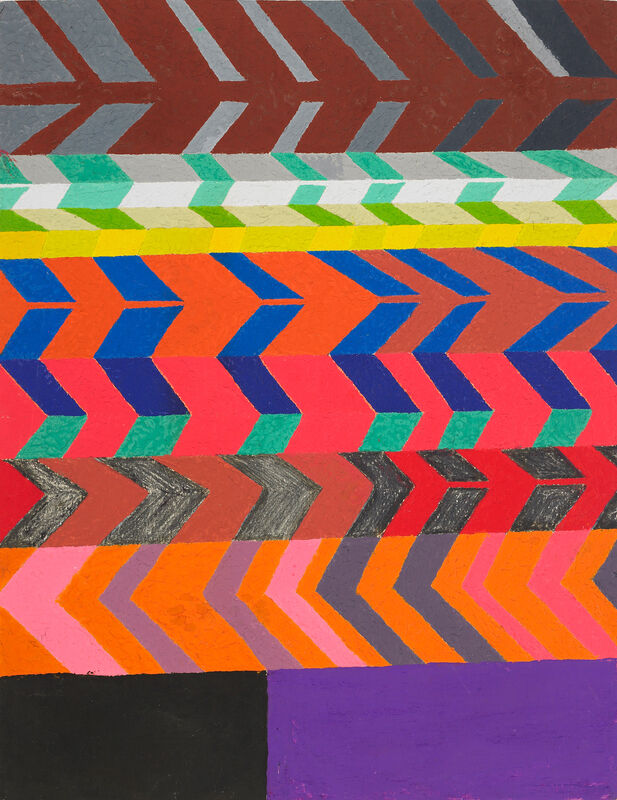

同じことが、アサワが多く手がけた折り紙の作品にも言える。日系人であるアサワは幼少期から折り紙の文化に触れることができたが、偶然にアルバース自身もまた自身の教育活動において紙をさまざまな手法で立体的に折るプログラムを取り入れていたのだった。アサワはこの二つをルーツとして、ブラックマウンテン・カレッジを卒業後も紙を立体的に展開した作品を持続的に制作し続けた。紙を折ることは、平面を屈折させ、立体として展開することである。そのため折り紙は、平面と立体の区分を横断する。折り紙とは、複数の幾何学的な面の構成体からなる立体である。

その意味でアサワの芸術は、線描、紙、彫刻といったそれぞれの芸術ジャンルを拘束する次元を可変的なものにするのだ。アサワの芸術が、素描、紙、彫刻という三つのジャンルに等しい重要性を与えながら展開されたことは、この問題と直結している。通常の芸術ジャンルの区分は意味をなさない。そこではすべてが彫刻であり、同時にすべてが素描でもある。それぞれは、一次元から三次元までの複数の次元を越えることで連続する。そのいずれもが、彼女の芸術においてはたがいに連続し、知的に呼応しあう関係にある。

このような次元の変換(線、面、立体への展開可能性)という観点において彼女の芸術を考えたときに重要なのが、フラーの存在である。フラーは、「ジオデシック・ドーム」をはじめとする構造体をデザインしたことで知られるが、一貫して、三角形を基準として構造設計を行うことを重視していた。その際、重要なのは、フラーが多面体などの幾何学的図形を説明する際に、木棒や糸をつかって構造体のモデルをつくり、学生たちの前で実演したことである。すなわちフラーのドームもまた、アサワと同様に「線」から始まるということだ。

三角形は、面をつくりだす材料としては最も少ない三つの棒でつくりだされる図形だ。三角形は、最もシンプルであるにもかかわらず、幾何学的図形のなかでも強固な構造を可能にする。それは、四本の棒でつくられる四角形よりもはるかに安定しており強度も高い。フラーにとって三角形は、最も少ない材料で最大の効率を実現するかたちだった。フラーは、三角形のユニットを基準として、20枚の正三角形の面で形成した正二十面体を基本骨格とした球体のドームを設計した。とすれば、フラーは、三つの「線」をつなげて三角形という「面」をつくり、さらにそれを連続させることで三次元の「球体」のドームをつくったと言える。そこには、同様に「線、面、立体」の展開可能性が存在する。実際、アサワやフラーにとって、線、面、立体はたがいに隔絶した場所に存在するものではなく、むしろ連続性、発展可能性において捉えられていたと言えるだろう。

アルバースやフラーの活動を引き継ぐように、生活と制作の拠点としたサンフランシスコにおいてアサワは、アーティストとしてのみならず、芸術教育の活動家として知られていた。彼女は折り紙をもとにした紙を折るワークショップや、フラーの幾何学をもとにした授業を子どもたちに向けて実施した。アサワにとって、アルバースやフラーから受け取ったものを作品として創造することと、それを他者に分け与えることに、いかなる区別もなかったはずである。その活動において、つくること、学ぶこと、それを教えることは、すべて一体である。

[1] Asawa, typed statement for J.J Brooking Gallery, June 5, 1995, Ruth Asawa Papers, box 127, folder 7.