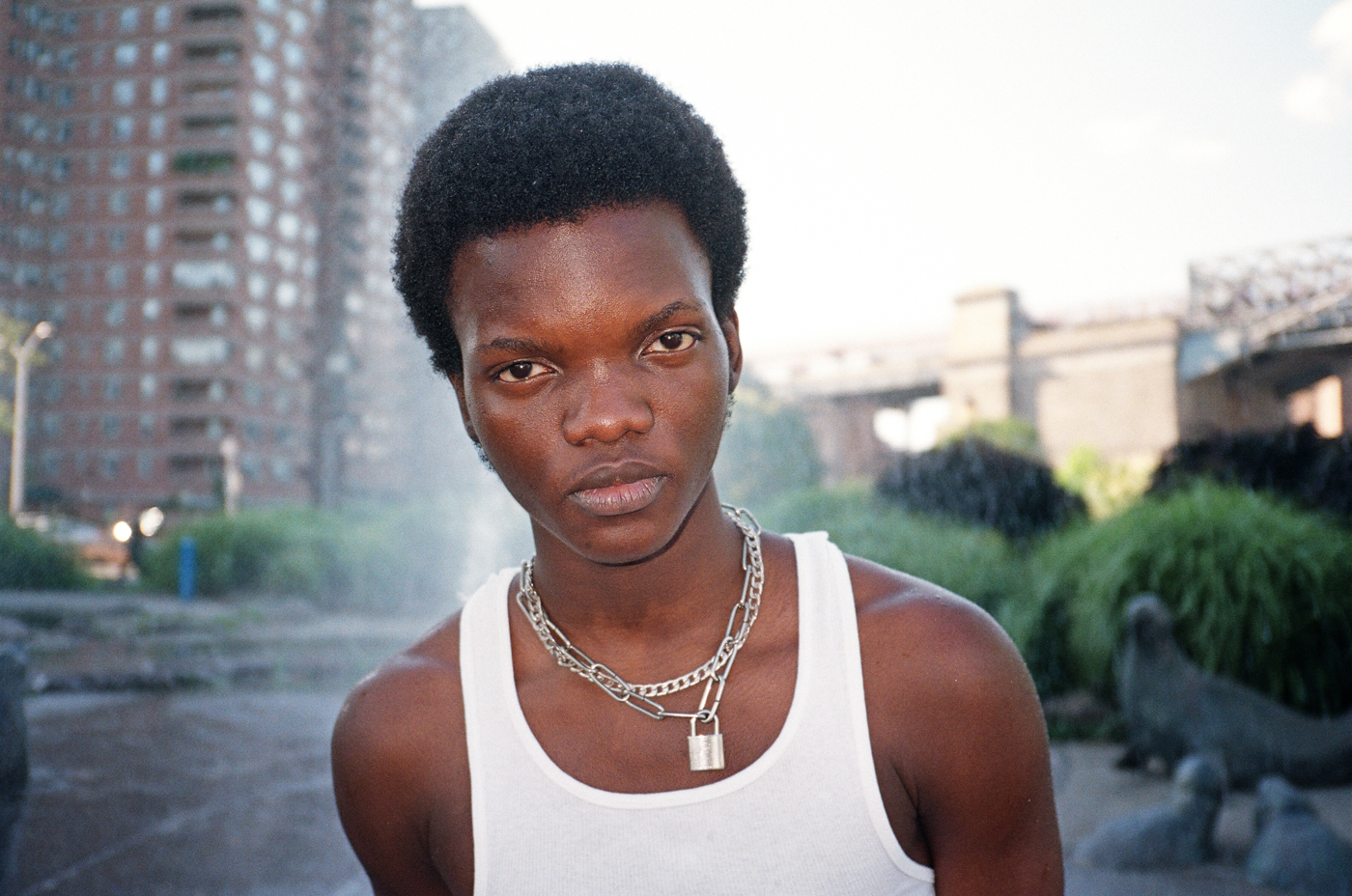

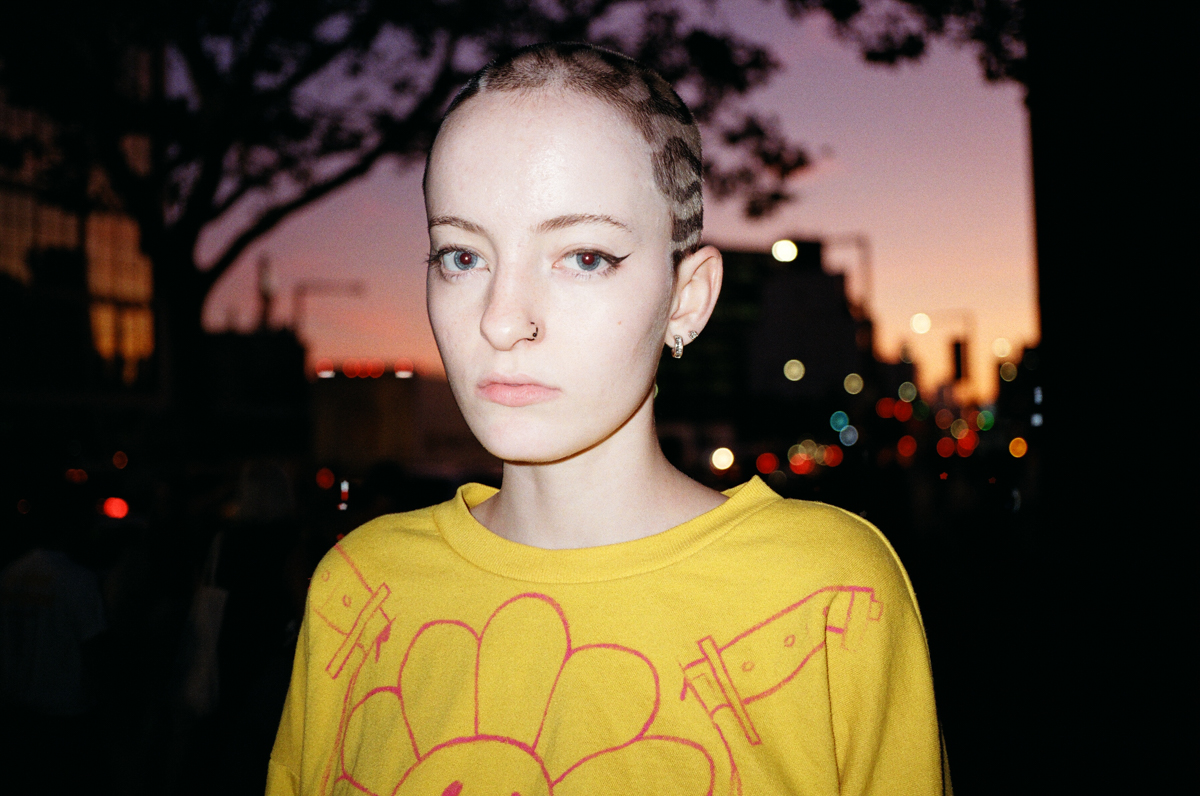

レンズ越しに見つめる若者たちの強い眼差しは、偽りのないリアルそのもの。NYを拠点に活動する旧チェコスロバキア出身の写真家、マリー・トマノヴァは彼らが抱く夢と希望を見逃さない。混乱を極める社会の中で、自分らしく生きる若者たちをとらえたポートレイトシリーズ「Young American」。同シリーズをまとめた初の写真集は完売し、ライアン・マッギンレーも認める彼女の快進撃は止まらない。今秋、ドイツ最大規模のフォトフェスティバル「EMOP Berlin 2020」の一環として、過去最大の個展「Live for the Weather」をチェコセンター・ベルリンにて開催。代表作「Young American」から彼女自身と帰省を見つめ直したタイトル作と「It Was Once My Universe」、ロックダウン中のNYで撮影した新作「New York New York」を含む約250作品が、会場にずらりと並んだ。今回の個展のために、マリー本人もはるばるNYからベルリンへ。「オープニング2週間前までベルリンへ渡航できるのか、開催できるのか分からなかったの」と語るマリーは安堵の表情を浮かべた。故郷を離れ、NYという第二のホームで写真を撮り続ける彼女が伝えたいメッセージとは。

――タイトルとなった作品「Live for the Weather」は、渡米前に故郷で撮影されたそうですね。

マリー・トマノヴァ(以下、マリー):そう、2005年から渡米する2011年まで故郷のチェコ・ミクロフで撮影した作品です。当時はiphoneなんてないから、私の小さな町にある唯一のカメラ付き携帯で撮影しました。自分だけのために、個人的なアーカイヴとして撮影した約7000枚以上の写真には、友達との思い出、恋や失恋、青春時代のドラマがすべて詰まっています。こうやって誰かに見せる、しかも展示するなんて思いもしませんでした。

――とてもパーソナルでエモーショナルな作品でした。NYを拠点とする今、何か感じるものはありますか?

マリー:今とは全く違う世界とリアリティ。たった数年前なのに、わたしは今アメリカで全然違う生活を送っています。今となってはNYの方がホームと感じるんです。だから自分じゃなくて他人のアルバムを見ているようで。わたしにとって自分と故郷をつなげる特別な作品ですね。

――映像作品としても上映してましたよね。BGMがザ・クラッシュの『ロンドン・コーリング』でしたが、何か思い出の曲なのですか?

マリー:いや、まったく知らなかったの(笑)。ビデオの編集をしてくれた友達のサム(Sam Centore)が作品にぴったりだからと加えることになって。曲の中で“Live for the weather”って言ってるように聞こえて、それで作品のタイトルになったんです。実際はチェコの音楽ばっかり聴いてました。J.A.Rってバンドが大好きで、当時彼らのコンサートは全部行ってたくらい。去年のプラハ滞在中、久しぶりに彼らのライブへ行ったんですけど、懐かしくて楽しかった。あとLucie。私にとってこの2組がアイコニックな90年代のチェコバンドです。

――音楽も写真と同じように当時の気分に戻れますよね。

マリー:あと作品のタイトルもよく音楽にインスパイアされますね。「Young American」はデヴィッド・ボウイの曲だし、「New York New York」はグランドマスター・フラッシュ・アンド・ザ・フューリアス・ファイヴの曲から。

――「New York New York」は今年のロックダウン中に撮影された新作だとか。

マリー:ちょうど3月にチェコから戻った時にロックダウンが始まって。どこへも行けないし友達にも会えないから、ずっと家で過ごしてました。その頃ちょうどBLM(Black Lives Matter)のこともあって、街中には警察とプロテストが溢れてたし、それで夜になると警察が人を逮捕するんです。グリーンカードがあってもわたしは移民。何が起こるか分からないから、日が暮れたら外出するのは不安でした。それに加えて夜は近所で花火が上がるし、ストレスフルで眠れない日々が続いて、本当にクレイジーでした。

――いつ頃から撮影できるようになりましたか?

マリー:7月からようやく人に会って、天気のいい日にルーフトップや川沿いで撮影するようになりましたね。自粛中の生活やBLM、これからの希望について、友達と会って話すことはとても大事でした。こんな久しぶりに人と会えるっていうのは特別で。そんな時に生まれた作品が「New York New York」。「Young American」はその人自身をとらえたポートレイトシリーズなのに対して、「New York New York」は空間や瞬間、フィーリングを切り取った作品なんです。1つのポートレイトでもあり、NYのポートレイトでもある。ローワー・イースト・サイドの花の前に立ってる肘を汚したスケーターの女の子、友達のイザベルの写真のようにね。

――どの作品も被写体とのつながりを大事にしている印象です。撮影で心がけていることはありますか?

マリー:被写体が心地よく幸せに感じてくれる、心を開いてくれることが大事。ほとんどが初対面での撮影だから、まずは緊張をほぐして心を通い合わせることが私にとって大事なんです。いつも最初は出身地を聞いて、彼らについて知るところからスタート。故郷のミクロフだと町の誰もがお互いのことを知ってるけど、NYは違う。それぞれが異なる出身地、過去、人種、宗教を持ってるし、大半の若者が夢を抱いてこの街に集まっています。彼らを通して人生をいろんな視点から見れるって素晴らしいことだし、だから人と会って撮影するのが好きなんです。

――この時勢で写真家として表現したいことは何ですか?

マリー:「Young American」と「New York New York」に込めたメインメッセージは、みんな同じってこと。みんな人間でこの世界の一員、自分自身でいられるべきだし、同じ機会を持つべき。私にとって多様性と平等性はとても大事なことだから。例えばチェコでは女性アーティストとしてやっていくには本当に難しい、だから渡米したんです。大学の教授が「男性アーティストだけが成功する」と話していたのを今でも覚えてます。これは2010年の話、80年代の話じゃないんですよ。人種、宗教、階級の壁を壊して自分たちのことを大事にする、愛を広める。これこそ私が伝えようとしてること。ユースからの反応ももちろんですけど、特に60〜70代のオーディエンスが私の元に来て「希望を見せてくれてありがとう」と言ってくれるのは、本当に心に響きますし、嬉しいですね。私の写真に写っている若者は、世界がいい方向に向かってるという希望を与えてくれるんです。

――世代を超えて届いているのは、素晴らしいことだと思います。昨年8月の初来日はいかがでしたか?

マリー:最高! 今までのベストトリップよ。出会った人みんな素敵で、楽しい時間を過ごしました。実は去年ベルリンのEEP Berlinで展示をしたとき、(MODEST) BOOKSのセイイチ(Seiichi Kato)に出会って、彼が日本をつないでくれたんです。サイン会を開催した代官山蔦屋書店や『Lula Japan』と編集長のカズオ(鈴木和生)を紹介してくれて、来日を実現できました。東京での展示場所を探していたら、NY友達のシンペイ(仲川真平)が個展「Like a Dream」を開催した原宿のSO1のオーナー、シン(沖嶋信)を紹介してくれて。たった2週間半だったけど、信じられないくらい素晴らしかったですね。まさに夢のようでした。

――いろんな人のつながりがあって実現したんですね。滞在中はどこへ行きましたか?

マリー:シンがたくさん美味しいお店に連れて行ってくれました。初日の夜に行ったのが目黒の『とんかつ とんき』。あと『なるきよ』も最高。料理も素晴らしいんだけど、ここのメニュー表がすごくて最後にもらったんです。キッチンにも入って一緒に写真を撮りましたね(笑)。カズオも私たちのコラボレーションを祝うために、美しい小さな通りにある素敵なレストランに連れて行ってくれました。とても特別でしたね。

――東京でもストリートの若者を撮影されていますが、他の都市と比べて何か違いはありましたか?

マリー:展示に来てくれた人やストリートで見つけた人を撮影しました。いつもならおしゃべりして撮影するんだけど、言葉の壁もあってちょっと難しかったかな。展示に来た人は撮影しやすいけど、ストリートで声をかけた人にはたまにびっくりされることもあって。でも日本で写真を撮れたのは素晴らしいこと。去年プラハでの展示で披露したんですが、今まで知らなかったカルチャーやスタイルにみんな興味津々でしたよ。

――各都市で世代も国境も超えた交流が生まれているんですね。これからのご活躍が楽しみです。

マリー:来年はレジデンス・プログラムに参加するので1ヶ月間ミクロフに滞在予定です。こんなに長く帰省することなんて今までなかったから楽しみですね。次の写真集も制作中なので、完成したらまた日本でもローンチしたいです。もちろんその時は『とんかつ とんき』と『なるきよ』にも行かなきゃ!

マリー・トマノヴァ

旧チェコスロバキア・ミクロフ生まれ。2011年に渡米し、現在はNYを拠点に写真家、映像作家として活動。アイデンティティやセクシュアリティ、ジェンダー、多様性にフォーカスした作品を生み出している。2015年よりNYのリアルな若者を撮影する「Young American」シリーズを手掛け、2019年に初の写真集として発表。同年に東京のSO1で開催された個展「Like a Dream」を機に、初来日を果たした。

www.marietomanova.com

Picture Provided Marie Tomanova